マザーボードはCPUやグラボなど全てのPCパーツを取り付ける、PCの土台となる重要なパーツです。

ただ、マザーボードの中でも安いものから高いものまで色々な種類があってどれを選べばいいのかわかりづらいと思います。CPUやグラボと違って価格が上がっても劇的に性能が上がるわけでもないですからね。

なので、この記事ではマザーボード選びでチェックするポイントを解説していきます。

最低限のチェックポイント

マザーボードを選ぶ際は、最低でも以下の4つをチェックしておけば動くPCは作れます。

- CPUソケットの規格

- チップセットの種類

- サイズ

- 対応するメモリの規格

CPUソケットの規格

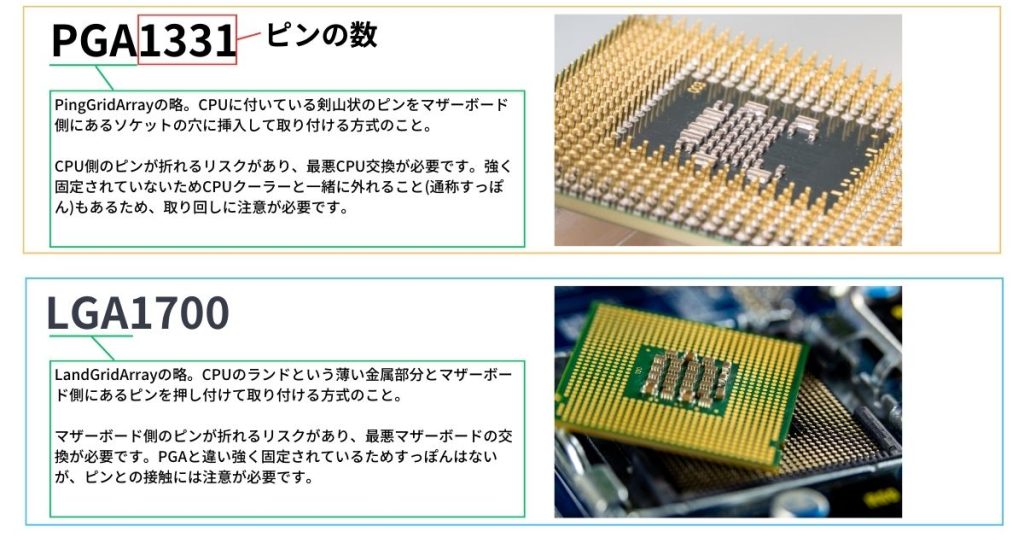

CPUソケットというCPUを取り付ける部分の形がマザーボードによって異なるので気を付ける必要があります。CPUとCPUソケットが対応していないと、そもそも取り付け自体ができません。

CPUソケットの規格はメーカーやCPUの世代によって異なるので注意しましょう。現在、主流のCPUソケットの規格は以下の3つです。

- SocketAM4(PGA1331): Ryzen3000/4000/5000シリーズ

- SocketAM5(LGA1718): Ryzen7000シリーズ

- LGA1700 : 12/13世代のIntelCPU

Ryzen7000シリーズからソケットがPGA方式からLGA方式に変更になったので、すっぽんのリスクが減ってCPUが扱いやすくなりましたね。

チップセットの種類

CPUソケットが対応していても、チップセットがCPUに対応していないと起動しないので注意が必要です。

Ryzen1000~5000シリーズは同じAM4のソケットですが、AMDの300番台チップセットは5000シリーズが発売してから1年以上と長い間5000シリーズに正式対応していませんでした。

Intelの13世代CPUも600番台のチップセットは古いBIOSだと対応していないため、BIOSアップデートが必要な場合があります。

チップセットのグレードによってOC(オーバークロック)やRAID対応の有無、拡張性などが変わってきます。

複数のデータドライブを1つのドライブとして扱う機能のことです。RAIDにも種類がありますが、ざっくり説明すると、使用者からは1つのドライブに見えますが、内部的に複数のドライブにデータを分散して一度に保存することで書き込み速度を向上させたり、複数のドライブに同じデータを保存することで耐故障性を向上させたりすることができます。

チップセットのグレードによる違いをざっくり表にまとめました。

| Intelのチップセット | ||||

|---|---|---|---|---|

| チップセット | OC対応 | RAID対応 | 拡張性 | 価格 |

| Z〇90(Z790,Z690など) | 〇 | 〇 | 高い | 高い |

| H〇70(H770,H670など) | × | 〇 | やや高い | やや高い |

| B〇60(B760,B660など) | × | △(世代による) | そこそこ | そこそこ |

| H〇10(H610,H510など) | × | × | 低い | 低い |

| AMDのチップセット | ||||

|---|---|---|---|---|

| チップセット | OC対応 | RAID対応 | 拡張性 | 価格 |

| X〇70(X670,X570など) | 〇 | 〇 | 高い | 高い |

| B〇50(B650,B550など) | 〇 | 〇 | そこそこ | そこそこ |

| A〇20(A520,A320など) | × | 〇 | 低い | 低い |

| ※AMD600シリーズの末尾にEが付くものはグラボのPCIe5.0接続に対応しています | ||||

同じチップセットでもメーカーによって拡張性が微妙に違うので、メーカーサイトなどで仕様表をしっかり確認することをおすすめします。

サイズ

PCケースに対してマザーボードが大きすぎるとPCケースに入らないので、きちんとPCケースがマザーボードのサイズに対応しているか確認してから購入しましょう。主なサイズの規格は以下の4つです。

- E-ATX (最大305mm×330mm)

- ATX (最大244mm×305mm)

- Micro-ATX (最大244mm×244mm)

- Mini-ITX (最大170mm×170mm)

大きいものほど拡張性が高くなっています。小さいものは省スペースになりますが、その分パーツ同士の干渉があるため取り付け可能なパーツが制限されてきます。

PCケースの仕様に対応サイズが載っているので、調べておくといいですね。

対応するメモリの規格

2023年現在、Intelのマザーボードでは同じチップセットでもDDR4メモリ対応のものとDDR5メモリ対応のものが混在しています。

DDR4とDDR5には互換性がないので、間違えないように気を付けましょう。

OC対応CPUやハイエンドCPU向けチェックポイント

OCする場合、IntelだとZグレード、AMDだとXまたはBグレードのチップセットがOCに対応しています。

VRMフェーズ数とヒートシンクの有無

VRMとは電源ユニットから供給される電圧12Vを、CPUが動作する電圧1.5V以下に制御する電源回路のことです。

VRMフェーズ数とは、VRMの電源回路の分岐の数と考えると良いです。フェーズ数が多いとそれぞれの回路に掛かる負荷が分散するため制御しやすくなり発熱も抑えやすくなるため、冷却性能が向上します。安価なものを除いて、VRM部分にヒートシンクを取り付けて冷却性能を上げているマザーボードも多いです。

OCしたりハイエンドCPUを電力制限なしで使用する場合などは消費電力が大きくなるため、CPUだけでなくVRMの温度が上昇してしまいます。温度が上がりすぎるとVRMのコンデンサなどの素子の寿命が低下したり、サーマルスロットリング(出力を下げ過剰な温度上昇を防ぐ機能)が作動したりします。

サーマルスロットリングが作動するとCPUの出力が下がり性能を十分に発揮できなくなるため、CPUの性能を十分に発揮させるには、ヒートシンクが付きのVRMフェーズ数が多いマザーボードを選びましょう。

10+2フェーズなどと表記してある10の部分がCPUに電力を供給しているフェーズの数なのでここをチェックするといいです。

フェーズ数が全てではなく、回路の素子や構成などでVRMの性能も変わりますが、フェーズ数を見るのが一番わかりやすいと思います。

個人的には高価なマザーボードのフェーズ数は過剰だと思います。ASUSのTUF-GAMINGやASRockのSteel Legendなど10フェーズ以上で大型ヒートシンクが付いたものであればほとんどのCPUで運用できると思います。

ただし、ケースのエアフローが悪いとVRMが冷えないこともあるので注意が必要です。

CMOSクリアスイッチの有無

CPUやメモリのOCなどでBIOS設定をいじると、PCが起動しなくなることがあります。その場合、BIOS設定が保存されたCMOSをリセットするCMOSクリアという作業を行います。

CMOSクリアのやり方として、CMOSクリア端子をドライバなどの金属でショートさせる方法や、CMOS電池を抜く方法があります。

この時、グラボなどが干渉してCMOSクリアするためにパーツを外さないといけないという面倒な状況になることがあります。実際に、私のPCは大きくないのでグラボを外さないとピンが見えずCMOSクリアできません。

なのでOCなどでBIOSをいじる方は背面にCMOSクリアスイッチが付いたマザーボードがおすすめです。ただし、高めのモデルしかついていないことが多いです。

予算を掛けたくない場合は、CMOSクリア端子のピンに簡単なスイッチを取り付けてCMOSクリアスイッチを自作することもできます。この場合ケースを開ける必要はありますが、パーツを外す必要はなくなります。

拡張性のチェックポイント

PCIeスロット数と規格

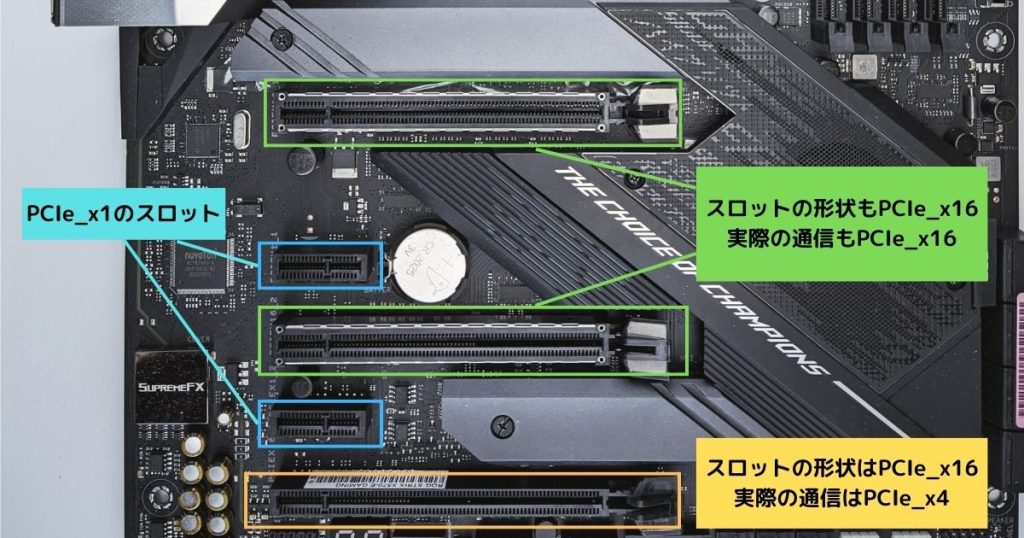

PCIeとはマザーボードと拡張カード間の接続規格のことです。PCI-Express,PCI-eなどと表記されることもあります。

実際にはPCIe4.0x16などと記載されていて、4.0は世代、x16はレーン数を表しています。世代が新しいほど1レーンあたりのデータ転送速度が速くなり、レーン数が多いほど転送できるデータ量が多くなります。

PCIe接続の代表的なものにはグラボやNVMeSSDがあり、ほかにもLANやM.2スロットなどの拡張カードやキャプチャカード、サウンドカードなどがあります。

チップセットのグレードが高いほど対応PCIeレーン数が多く、サイズが大きいほどPCIeスロットが多くなるので、グラボやSSDなどを複数搭載したり、拡張カードをたくさん接続する場合などはグレードが高いものやサイズの大きいものを選びましょう。Mini-ITXではPCIeスロットが1つしかありません。

同じx16のスロットでも世代や実際の通信に使用できるレーンの数が違う場合があるため速度が重要なグラボやSSDを接続する際は注意しましょう。世代が違ってもレーン数が足りていれば動作しますが機器の性能が十分に発揮できない可能性があります。

I/Oポートの数と規格

I/OポートはInput/Outputポート、要するに入出力用の端子のことです。USB端子や映像端子、音声端子などがあります。

チップセットのグレードが高いほどUSB端子の数が多く、高価なモデルほどThunderbolt対応USB端子やS/PDIF端子、アナログ音声出力端子6つなど端子の種類が豊富です。

私は使ったことがないのですが、ASRock製マザーの一部にはライトニングゲーミングポート(マウスとキーボードの遅延を減らす)、ノイズが少なくなり音質が良くなるウルトラUSB電源ポートという独自の工夫を施したUSBポートがあるみたいです。

SATAポートの数

SATAポートはSATAという接続規格の機器をつなげる端子のことです。HDDやSSDなどのSATA接続の機器をたくさん搭載する場合はSATAポート数が多いものを選びましょう。

サイズごとに大体Mini-ITXは2~4個、Micro-ATXは4~6個、ATX以上は4~8個で、チップセットのグレードが高いほど多い傾向にあります。

M.2スロット数と規格

M.2スロットはM.2対応のSSDやM.2Wifiカードを取り付ける場所です。M.2SSDをたくさん積みたい方はスロット数が多いものを選びましょう。大体2つ以上あるものが多いですが、安価なものだと1つしかないこともあります。チップセットのグレードが高く、サイズが大きいほどスロット数も多くなります。スロットが4つ以上あるのは大体ATX以上の大きさです。

M.2スロットでもPCIe接続のみ対応のスロットとSATA接続にも対応しているスロットがあります。SATA_SSDを使う場合は注意しましょう。M.2WifiカードはSSDと差し込み口の形状が違うので専用のスロットが必要になります。

SSDの場合は仕様表でストレージの項目に「M.2スロット(M key) supports PCIe4.0x4」「supports SATA mode」「supports PCIe4.0x4 / SATA mode」といった感じで対応の有無が表記されています。M.2Wifiの場合は、拡張スロットなどの項目に「M.2スロット(E key) supports Wi-Fi & Bluetooth module」などの記載があれば対応しているので、仕様表にしっかり目を通しておくといいですね。

また、M.2スロットにSATA_SSDを接続した場合に、SATA端子の一部が無効になる場合もあるので仕様表を事前に確認して購入しましょう。

ファンコネクタ数

ケースファンはファンコネクタに接続しなければ動きません。たくさんケースファンを取り付けたい場合は、コネクタの多いものを選びましょう。仕様表にはsystem fanやChassis fanなどと表記されています。

コネクタが足りなくても分岐ケーブルやハブを使えばファンを増やすことはできますが、ファンの回転数を個別で制御することはできません。また、1つのコネクタから分岐しすぎると電力が足りなくなる可能性もあります。特に140mmファンの場合消費電力が多いので注意しましょう。

たくさん取り付ける場合は電源ユニットから直接電力供給できるものもおすすめです。

その他のチェックポイント

LAN性能

LAN性能に関して、最近のものは2.5Gbps対応のものが多いです。安価なモデルだと1Gbpsまでしか対応していない場合があります。まぁ一般家庭は1Gbpsもあれば十分だと思いますが…。

10Gbps対応LANを搭載しているのは10万円以上の最上位モデルのマザーがほとんどです。どうしても10Gbps対応LANが欲しい場合は、LANカードを増設するほうがコストが抑えられるのでおすすめです。

LED制御機能

ケースファンなどをライトアップさせたい場合は、ARGB端子やRGB端子が搭載されているマザーを選びましょう。安価なモデルでなければ端子の数に大きな違いはありませんが、ARGBの数が

ARGB端子はどのLEDを何色に光らせるか指定できるので光り方を制御することができます。RGB端子は色を変えることはできますが、すべてのLEDが同じ色になります。

ライティングにこだわるのであればARGB端子が多いものを選びましょう。それぞれの端子に接続したパーツ毎に制御できるので色々な光らせ方ができます。

端子が足りない場合は分岐ケーブルやハブを使うといいです。ただし、端子から分岐させたものは全て同じ光り方になるので注意しましょう。

端子がなくてもコントローラーを使えば光らせることはできますが、光らせ方のバリエーションは少なくなります。

オーディオ性能

オーディオ性能に関しては、10万円ほどの高価なモデルではサウンドチップやDACなども高品質のものを搭載しているため音質も良いです。

ただ音質にこだわるのであれば、そもそもマザーボードではなくヘッドフォンやスピーカー、USB DACなどにお金をかけた方が良いです。

高級マザーボードを買えばついでに割と良いオーディオが付いてくるぐらいの感覚のほうがいいと思います。

まとめ

マザーボードはサイズやチップセットのグレードでOC対応の有無や入出力端子、周辺機器の接続スロットの数などの拡張性が変わってきます。

高価なモデルほどオーディオやLANの性能、冷却性能やUSB端子の性能が上がり、CMOSクリアボタン、BIOSアップデートボタンなど細かいところの利便性も上がります。

最近はマザーボードの価格も上がっているので、予算や用途に合わせて後悔しないように選びましょう。

コメント