CPUにはクーラーが必須です。CPUクーラーに十分な性能がなければ、CPUはどんどん発熱してしまい保護機能であるサーマルスロットリングが作動してしまいます。

サーマルスロットリングによって、CPUは出力を抑えて温度を下げようとするため、CPUの性能を十分に発揮できなくなります。それでも冷却が追い付かない場合は、強制的にシャットダウンしてしまいます。

大切なクーラー選びですが、色々な種類があってどれを選べばいいかわからないという方もいると思います。

そこで、この記事ではCPUクーラーの種類とそのメリット・デメリット、対応するCPUの目安を簡単に解説していきたいと思います。

CPUクーラーの種類

CPUクーラーには空冷と水冷の2種類があり、空冷の中でもトップフロー型とサイドフロー型があります。水冷にも簡易水冷(水冷一体型やAIOとも)と本格水冷がありますが、本格水冷は難易度が高めなのでここでは解説しません。

空冷と簡易水冷について簡単に解説していきたいと思います。

空冷(トップフロー)

トップフロー型は、CPUの方向に風を送る形のクーラーです。CPU方向に風を送ることでCPU周辺のマザーボードも冷やせます。高さが低いので小さいPCケースでも採用できますが、CPUの熱を吸収するヒートシンクやファンのサイズが小さいため、冷却性能は低めです。

CPU付属のリテールクーラーはこの形になります。TDP65W※CPUの定格運用であればトップフロー型でも冷やせますが、ファンが小さいので高負荷時はファンの回転数が高くなり騒音が気になることもあります。

※TDP≒定格周波数で全コアが稼働した時の消費電力

ゲームなどのCPUに高負荷がかかることをしないのであればトップフロー型でも十分です。CPUに負荷を掛けることが多い場合は冷却性能の高いサイドフロー型にした方が良いです。

空冷(サイドフロー)

サイドフロー型は、CPUに取り付けた大きなヒートシンクで熱を吸収し、そのヒートシンクに対して風を当てることでCPUを冷やします。

空冷型はヒートシンクの材質とパイプ数やフィンの大きさ、ファンの性能によって冷却性能が変わります。また、PCケース内のエアフロー(空気の流れ)をきちんと考えないと思ったような冷却効果が得られないことがあるので注意しましょう。

120mmと140mmのファンでは、後者のほうが同じ風量でも回転数が少なく済むためファンの音を気にする方は140mmを選ぶといいですね。

トップフロー型より冷却性能が高くなりますが、サイズも大きくなるためメモリなどのパーツとの干渉に注意が必要です。高さ次第でPCケースに入らないこともあるので気を付けて選びましょう。

Ryzen7000シリーズやCore i5-13600KまでのCPUであれば大型ヒートシンクとデュアルファン搭載のものを使用すれば運用可能です。定格運用であればCore i7以上のCPUでも運用可能になります。

簡易水冷クーラー

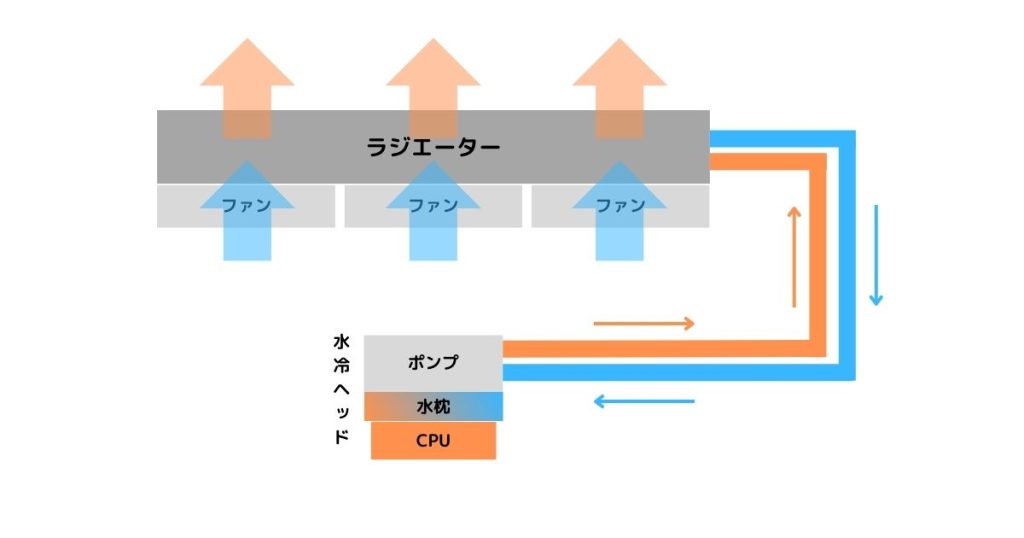

簡易水冷クーラーはポンプ内蔵の水冷ヘッドとファン付きのラジエータの間をチューブでつないだ構成になっています。空冷型と違い、CPU周りのスペースを確保することができるためメモリなどのパーツとの干渉が少なく、メンテナンスもしやすくなります。

CPUに取り付けた水冷ヘッドで熱を吸収した冷却液(=クーラント)をラジエータに送り、ラジエータに風を当てて冷やします。ラジエータで冷やした冷却液を冷却ヘッドに送り循環させることでCPUを冷やします。

簡易水冷ではファンの数に応じてラジエータの長さも変わり、120mm/240mm/360mmのラジエータは120mmファンが1-3基、280mm/420mmのラジエータは140mmファンが2-3基で構成されています。ラジエータが大きく厚いほど冷却能力が高いです。

PCケースによって搭載できるラジエータサイズが変わるので、ケースの仕様をあらかじめ確認しておきましょう。

簡易水冷は可動部にファンとポンプがあるため、空冷より故障リスクは高いです。3~6年の長期保証が付いているメーカーもあるので保証も気に掛けておくと良いですね。

ラジエータのサイズと運用可能なCPUの目安をまとめました。

| ラジエータ | 運用可能CPUの目安 |

|---|---|

| 120mm | TDP65WのCPUを定格運用 |

| 240mm | Ryzen7000シリーズやCore i5-13600K/i7-13700Kが運用可能 |

| 280mm | Ryzen7000シリーズやCore i5-13600K/i7-13700Kが運用可能 |

| 360mm | Core i9-13900Kが運用可能 |

| 420mm | Core i9-13900Kが運用可能 |

まとめ

CPUクーラーの種類別のメリット・デメリットをまとめました。

| 種類 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 空冷 (トップフロー) |

・小さいケースでも使える ・パーツと干渉しづらい ・CPU周辺も冷やせる |

・冷却性能が低い ・高負荷時のファン音が大きい ・エアフロー次第で冷えにくくなる |

| 空冷 (サイドフロー) |

・冷却性能が高い ・簡易水冷より安価 |

・パーツと干渉しやすい ・ケースの大きさで制限がある ・エアフロー次第で冷えにくくなる |

| 簡易水冷 | ・空冷より冷却性能が高い(120mm以外) ・パーツと干渉しづらい ・CPU周りがスッキリする |

・価格が高い ・ケースの大きさで制限がある ・空冷より故障のリスクは高い |

用途やCPUによって適切なクーラーが変わってきます。

レンダリングやエンコードなどでCPUをフル稼働させて作業を行う場合、CPU温度が高い状態が続くので余裕を持って冷やせる簡易水冷がおすすめです。

最近のCPUは100度近い高温で動作しても、そう簡単に壊れることはないそうですが、CPUの熱が周囲のパーツに影響することもあるのでフル稼働時でも90度以下には抑えておきたいですね。

ゲームの場合、CPUをフル稼働させることは少ないのでハイエンドCPUでも、ハイエンド空冷や240㎜簡易水冷で運用可能です。

静音性を重視したい場合は、性能の高いクーラーをファンの回転数を落として運用するのがおすすめです。

通販サイトの商品レビューやYouTubeの動画なども参考にして自分に合ったクーラーを選びましょう!

コメント